«Las muertas» es una miniserie dirigida por Luis Estrada, inspirada en la novela de ficción de Jorge Ibargüengoitia con el mismo nombre, basada en la historia de «Las Poquianchis»; sin embargo, más allá de la referencia literaria, el audiovisual pone en escena la espectacularización de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación mexicanos, que recurren al morbo y al sensacionalismo para convertir la muerte en un show, una práctica que aún persiste.

A través de la comedia negra, la miniserie de seis capítulos narra el hallazgo de una serie de mujeres asesinadas, en su mayoría enterradas, a quienes apodan como «Las muertas». La investigación policial conduce las hermanas Serafina Baladro y Arcángela Baladro, dueñas de un imperio de burdeles donde explotaban sexualmente a mujeres compradas, esclavizadas o secuestradas, y de suyos cuerpos se deshacían cuando morían.

No obstante, la producción reconstruye varias aristas de la historia, como el contexto político mexicano en el que ocurrieron los hechos, las identidades de las víctimas, los lugares en donde se establecieron, las relaciones de poder que establecieron y los principales actores involucrados que terminaron convirtiéndose en cómplices de un sistema que permitió la trata con fines sexuales.

La nueva apuesta de Netflix retoma la novela del escritor Jorge Ibargüengoitia, que fue publicada en 1977 por la editorial Joaquín Mortiz. La obra está escrita en forma de reportaje novelado y relata la historia de las hermanas proxenetas González Valenzuela apodadas como «Las Poquianchis» catalogadas como asesinas seriales. No solo se dedicaban a explotar sexualmente a mujeres que mantenían privadas de la libertad en Guadalajara, sino que también asesinaron clientes y bebés de las víctimas esclavizadas.

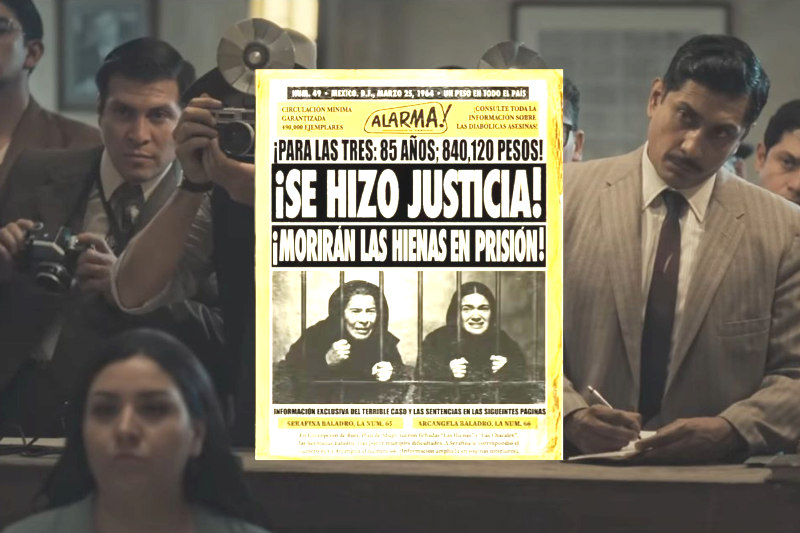

Tanto en la historia real de «Las Poquianquis» como en la miniserie de «Las muertas», el periodismo desempeñó un papel clave. Lejos de visibilizar los crímenes cometidos por las hermanas Baladro, los reporteros se enfocaron en construir una historia que atrajera la atención del público, incluso si eso implicaba distorsionar la realidad de los hechos. De este modo, los medios de comunicación normalizaron y naturalizaron la violencia contra las mujeres exhibiendo sus cuerpos e historias en forma de un espectáculo.

La nota roja y la reproducción de la violencia contra las mujeres

El recurso central en los medios de comunicación para reproducir violencia contra las mujeres es la nota roja. Se caracteriza por la cobertura en relación con asesinatos, hallazgos de cadáveres o fosas clandestinas, accidentes balaceras o cualquier hecho violento. Regularmente, la nota roja ocupa las primeras planas de los periódicos; sin embargo, el tratamiento informativo recurre al amarillismo y usa encabezados morbosos acompañados de fotografías crudas y explícitas para atraer la atención de los lectores.

La nota roja en México apareció por primera vez en la época del Porfiriato (1876-1911) cuando comenzaron a documentarse las muertes y asesinatos de diferentes personas de la clase baja. Aunque solía usarse ilustraciones, la narración lograba recrear el ambiente y escenario de los hechos. De acuerdo con la investigación «Fenomenología de la nota roja: estudio ético y estético de la narración fotográfica del asesinato», la nota roja alcanzó mayor éxito gracias a la revista Alarma cuando el periodista y corresponsal, Carlos Samayoa, dio cobertura al caso de las Poquianchis.

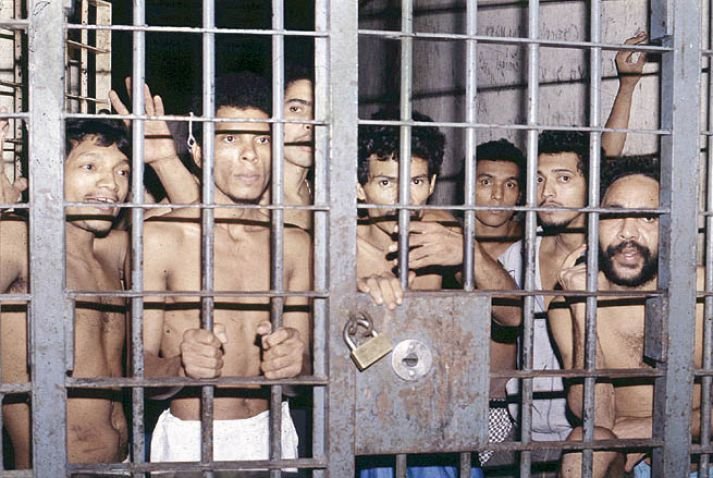

Durante años, la cobertura de la nota roja mantuvo este formato, hasta que en el sexenio de Felipe Calderón, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, comenzaron a emplearse imágenes de mujeres en ropa interior o desnudas en las portadas. Esto no solo marcó una nueva etapa en el género, sino que abrió la puerta a nuevas formas de violencia mediática contra las mujeres.

En este marco, también empezaron a documentarse feminicidios, pero con un tratamiento plagado de morbo y sensacionalismo. La cobertura se centraba en detalles escabrosos y en la exposición de los cuerpos de las víctimas, reforzando estigmas y deshumanizándolas. Este patrón se hizo evidente en casos recientes.

Ingrid Escamilla, el parteaguas hacia el cambio

El 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla Vargas fue víctima de violencia feminicida por parte de su pareja Erick Francisco en el departamento que ambos compartían, ubicado en la Gustavo A. Madero. Anteriormente al asesinato, el hombre ya contaba con una denuncia por violencia contra su exesposa. Fue ella quien denunció el crimen, cuando en un acto de desesperación le confesó su intento por deshacerse de la joven.

Al día siguiente, en la primera plana de periódicos como La Prensa y ¡Pásala!, ya circulaban las fotografías del cuerpo de Ingrid. En redes sociales se viralizó el video del interrogatorio donde Erick confesó a las autoridades el asesinato. De acuerdo con un análisis sobre las noticias en torno al asesinato de la joven, expuestas en el documento «Un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México», el titular de los diarios de nota roja utilizó juegos de palabras que apelaron al humor, la sátira y la ironía. Asimismo, se determinó que la exposición de las imágenes fue un ejercicio innecesario que apeló a la insensibilidad y deshumanización, así como la normalización de la violencia.

Por otro lado, la información publicada violó el derecho a la privacidad de la víctima, ya que proporcionó la dirección con calle, colonia y especificaciones del departamento y piso; se describieron especificaciones sobre la forma en que Ingrid fue asesinada, siendo que la única manera en obtener esa información es a través de filtraciones de la policía o peritos; y otros medios calificaron el hecho como un «crimen pasional», concepto que exculpa al agresor de haber cometido el feminicidio.

En consecuencia y gracias al movimiento feminista, el 14 de febrero de 2024 diversos colectivos se movilizaron en la Ciudad de México hacia las oficinas de dos de los medios de comunicación que publicaron las fotografías: El Metro y La Prensa. El director de Grupo Reforma, dueño del primer medio, salió a atender las protestas y se comprometió a cuidar sus sus contenidos. Por otro lado, una vez que llegaron al edificio del segundo medio, nadie salió a dar respuestas.

La entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, determinó que la difusión de las imágenes sería sancionada y los servidores que filtraron la información acabarían separados de sus cargos. Asimismo, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció una propuesta de ley para castigar la difusión, por parte de funcionarios públicos, de imágenes de víctimas de delitos. Más tarde, esta fue denominada como «Ley Ingrid» y se aprobó en el Congreso local en febrero de 2021.

En marzo de 2022, se aprobó en San Lázaro la reforma a la fracción XXIX, del artículo 225 del Código Penal Federal, que indica que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:

“Cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.

Sin embargo, la reproducción de la violencia contra las mujeres por parte de los medios de comunicación continúa perpetuándose en la actualidad, pues fuera de la cobertura de los feminicidios también se propaga otras formas como la violencia política de género, el sexismo o hasta la violencia simbólica.

>

>